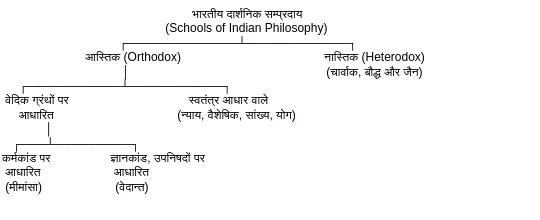

भारतीय दर्शन को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है: आस्तिक (Orthodox) और नास्तिक (Heterodox)। इन वर्गों का निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाला दर्शन आस्तिक कहलाता है और वेद को प्रमाण न मानने वाला दर्शन नास्तिक। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:

आस्तिक दर्शन

आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इनमें छह प्रमुख दर्शनों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है:

- न्याय दर्शन (Nyaya): तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य की खोज करता है।

- वैशेषिक दर्शन (Vaisheshika): जगत के तत्त्वों और पदार्थों का विश्लेषण करता है।

- सांख्य दर्शन (Sankhya): प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत को मानता है।

- योग दर्शन (Yoga): आत्मा और परमात्मा के मिलन की विधियों पर आधारित है।

- मीमांसा दर्शन (Mimamsa): वैदिक कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित है।

- वेदान्त दर्शन (Vedanta): ज्ञानकांड और उपनिषदों पर आधारित है।

इन सभी दर्शनों में वेद का प्रभाव या तो प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से।

नास्तिक दर्शन

नास्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नकारते हैं। इन दर्शनों में तीन प्रमुख सम्प्रदाय शामिल हैं:

- चार्वाक दर्शन (Charvaka):

- केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है।

- ईश्वर, आत्मा, और परलोक को खारिज करता है।

- भौतिक सुख को ही अंतिम लक्ष्य मानता है।

- जैन दर्शन (Jainism):

- अहिंसा और तपस्या को प्रधानता देता है।

- आत्मा और कर्म के सिद्धांत को महत्व देता है।

- बौद्ध दर्शन (Buddhism):

- दुःख और उसके निवारण पर केंद्रित है।

- चार आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग को मुख्य मार्गदर्शन मानता है।

आस्तिक और नास्तिक शब्द का अर्थ

भारतीय दार्शनिक परंपरा में आस्तिक और नास्तिक शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थों से भिन्न होता है:

आस्तिक: वेद की प्रामाणिकता को मानने वाला।

नास्तिक: वेद की प्रामाणिकता को नकारने वाला।

भारतीय दर्शन की रूपरेखा यह स्पष्ट करती है कि यहाँ “आस्तिक” और “नास्तिक” शब्दों का उपयोग विशेष अर्थों में किया गया है। भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों का वर्गीकरण वेदों के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। यह वर्गीकरण भारतीय चिंतन में वेदों की महत्ता को दर्शाता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त दर्शनों को आस्तिक माना गया है, क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। वहीं, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहा गया है, क्योंकि वे वेदों को मान्यता नहीं देते।

चार्वाक: पूर्ण नास्तिकता का उदाहरण

चार्वाक दर्शन को नास्तिकता के तीनों अर्थों में नास्तिक कहा जा सकता है:

- वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना।

- ईश्वर के अस्तित्व को नकारना।

- परलोक और आत्मा को खारिज करना।

चार्वाक दर्शन का मानना है कि:

- प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है।

- जीवन का अंत मृत्यु है; परलोक जैसी किसी सत्ता का अस्तित्व नहीं।

- सुख ही जीवन का उद्देश्य है।

इसलिए चार्वाक को “नास्तिक शिरोमणि” की उपाधि दी गई है।

आस्तिक दर्शनों का आपसी संबंध

आस्तिक दर्शनों में कुछ सम्प्रदायों के बीच घनिष्ठ संबंध है:

- न्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय:

- दोनों दर्शन तर्क और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित हैं।

- ईश्वर और आत्मा के संबंध में समान विचार रखते हैं।

- सांख्य-योग सम्प्रदाय:

- प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित हैं।

- योग सांख्य के सिद्धांतों को साधना के रूप में लागू करता है।

- मीमांसा-वेदान्त सम्प्रदाय:

- मीमांसा वैदिक कर्मकांड पर केंद्रित है।

- वेदान्त ज्ञानकांड और उपनिषदों पर आधारित है।

मीमांसा को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा कहा जाता है, जबकि वेदान्त को उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा।

भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय (The Schools of Indian Philosophy)

हिन्दू और अहिन्दू दर्शन

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विचारधारा में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन शामिल हैं। इनमें षड्दर्शन को हिन्दू दर्शन कहा जाता है, क्योंकि इनके संस्थापक हिन्दू माने जाते हैं। इन दर्शनों के प्रवर्तक क्रमशः गौतम (न्याय), कणाद (वैशेषिक), कपिल (सांख्य), पतंजलि (योग), जैमिनि (मीमांसा) और बादरायण (वेदान्त) हैं।

जैन और बौद्ध दर्शन को अहिन्दू दर्शन माना जाता है। इसलिए, भारतीय दर्शन में हिन्दू और अहिन्दू दोनों प्रकार के दर्शनों की चर्चा की गई है।

कुछ लोग यह मानते हैं कि भारतीय दर्शन केवल हिन्दू दर्शन है, लेकिन यह दृष्टिकोण संकीर्ण है। हिन्दू दर्शन, भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु संपूर्ण भारतीय दर्शन का पर्याय नहीं है। यदि भारतीय दर्शन केवल हिन्दू दर्शन होता, तो जैन और बौद्ध जैसे अहिन्दू दर्शनों का इसमें समावेश नहीं होता।

अतः भारतीय दर्शन को हिन्दू दर्शन कहना इसके व्यापकता और क्षेत्र को सीमित करना है।

Pingback: भारतीय दर्शन में आत्मा मुक्ति और कर्म सिद्धांत की विशेषताएं - Shivoham